Quem precisa dos fertilizantes do Leste Europeu?

Compartilhar

A Guerra da Ucrânia colocou a fragilidade dos sistemas alimentares no discurso das lideranças globais. A Ucrânia supre quase metade do consumo de trigo no Paquistão, Líbia e Tunísia e mais de 25% na Indonésia. Já nos termos do Presidente brasileiro, “a questão do fertilizante é sagrada”, disse ele ao adotar uma posição neutra em relação ao conflito e justificar a visita ao líder russo, Vladmir Putin, às vésperas da invasão.

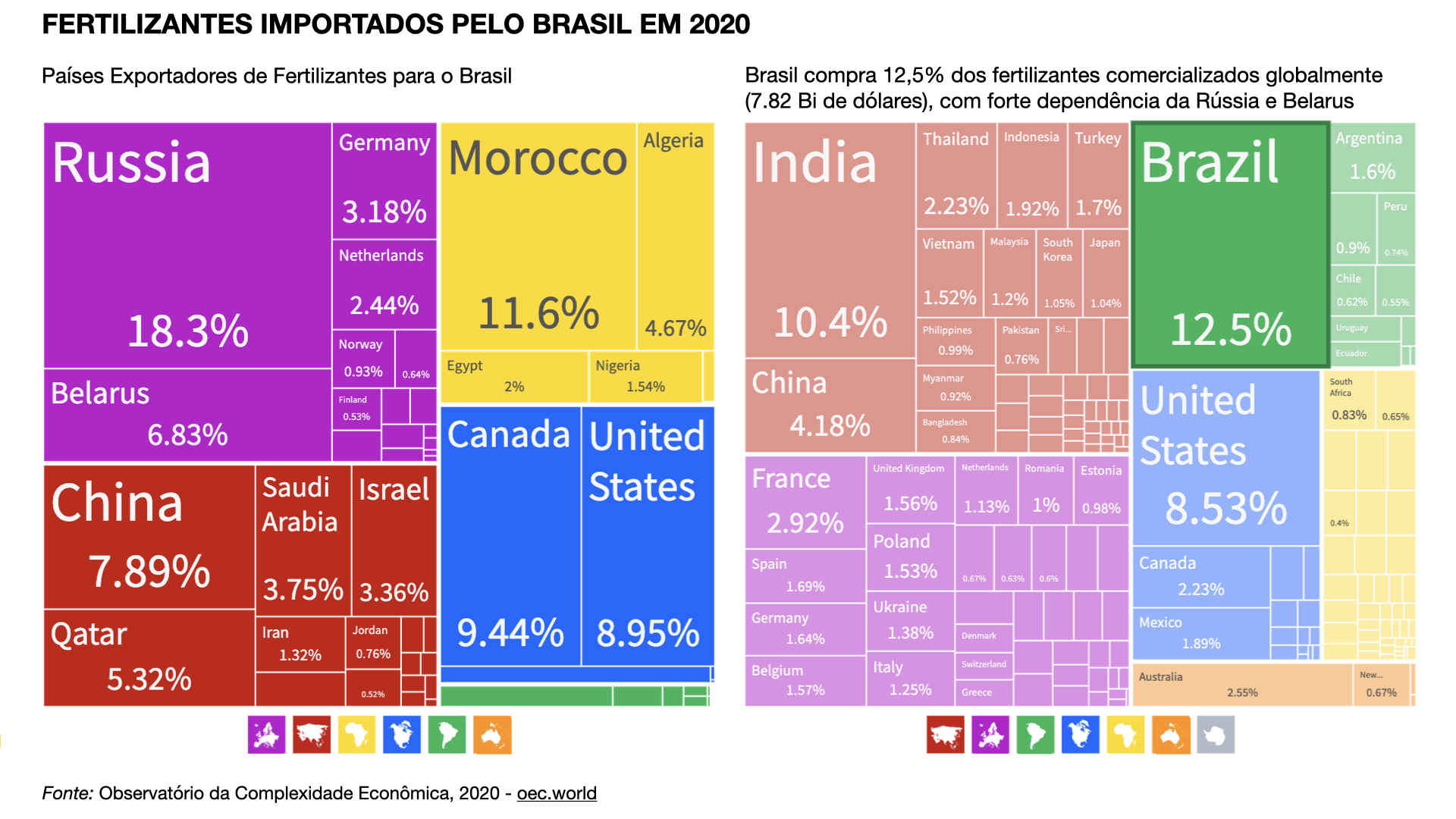

Boa parte dos insumos para adubar o agronegócio brasileiro é, de fato, importada. Cerca de 85%, segundo o balanço da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). Os maiores fornecedores do Brasil, responsáveis por um quarto das importações, são Rússia e Belarus, como mostra o quadro da origem dos fertilizantes comprados pelo Brasil em 2020, disponíveis na plataforma Observatório da Complexidade Econômica. Russia e Belarus são aliados na invasão à Ucrânia e, desde o início de março, suspenderam as exportações de fertilizantes devido às sanções impostas pelo Ocidente.

Se a pandemia e a aceleração dos efeitos das mudanças climáticas já tinham agravado todos os indicadores de pobreza e desigualdade, o conflito no Leste Europeu requer ainda mais esforços em políticas públicas e inovações sociais destinadas a mitigar os efeitos negativos da convergência das três crises: ambiental, política e econômica.

É preciso enfrentá-las com mudanças estruturais e ter coragem de desafiar o pensamento dominante. Não vamos resolver problemas dessa magnitude simplesmente excluindo os adubos da lista de sanções, como proposto por Tereza Cristina, que recentemente deixou o Ministério da Agricultura para se candidatar ao Senado, nem subsidiando a indústria norte-americana de fertilizantes para atender todo o continente, como defendeu o ministro da agricultura dos EUA, Tom Vilsack, numa mesa redonda sobre Insumos para Sistemas Agroalimentares Sustentáveis.

Já passou da hora de iniciar uma transição para a agroecologia - com técnicas que regenerem os solos, que celebrem a diversidade biológica e cultural nos territórios - apoiando os agricultores no processo. Tem gente que acha que agroecologia é coisa de comunista, que diz que a agricultura “como indústria a céu aberto” é o que há de mais moderno.

Mas, em todos os níveis do processo biológico e químico, a industrialização dos sistemas alimentares promoveu simplificação, em vez de complexidade de conhecimentos e diversificação produtiva. O famoso fertilizante NPK - nitrogênio (N), fósforo (P), e potássio (K) - que tem aparecido nos noticiários desde a invasão da Ucrânia, é resultado de estudos empreendidos pelo químico alemão Justus von Liebig, em 1840, sobre os macronutrientes necessários para o crescimento das plantas. Continua sendo o paradigma vigente na agroindústria, mesmo depois de todas as evidências mostrarem que os produtores que “dependem” de grandes doses de NPK em suas lavouras negligenciam o solo e toda a complexa atividade biológica que acontece no ecossistema subterrâneo, como a ação das minhocas, micróbios, bactérias, a simbiose entre raízes e fungos e muitas outras relações que passam despercebidas.

O NPK alimenta a percepção de que o produtor está “corrigindo” as “deficiências” da natureza, que pode produzir de forma acelerada para alimentar um mundo que não mais se envolve com a produção do que vai comer. Michael Pollan, em seu famoso manifesto, Em Defesa da Comida, diz que as plantas podem crescer à base desse fast-food de químicos, mas tal dieta as deixa vulneráveis a doenças e pragas.

Meses atrás, conversei com Ernst Gotsch, o agricultor e pesquisador suíço radicado no Brasil. Ele afirma que os produtores sabotam a natureza quando adotam soluções químicas simplistas. O aporte de nutrientes, da forma como é feito na agricultura convencional, com adubos químicos solúveis, compromete a dinâmica do ecossistema. Leva as plantas a absorverem nutrientes de forma acelerada, mata os microorganismos no solo e contamina rios e lagos com o escoamento do excesso de nitrogênio e fósforo. O resultado nem é bom para o produto final que vai para o mercado, pois acaba tendo sua qualidade nutricional diminuída. Todos adoecem.

Há quase 50 anos, Gotsch aperfeiçoa os métodos da Agricultura Sintrópica. Nesse sistema, a poda fornece o combustível para as transformações de áreas degradadas. É a sucessão de espécies, e não os insumos químicos sintéticos, que aumentam a capacidade do sistema de metabolizar e converter energia em formas de vida mais complexas. Segundo ele, é assim que se maneja um sistema vivo (a natureza não é uma indústria). Gotsch vê saúde quando muitos só vêem doenças nas plantas.

A agricultura sintrópica é um sistema no universo de vários outros sistemas de agriculturas sustentáveis, orgânicas e regenerativas, que se contrapõem à lógica agroindustrial. Mesmo com todos os golpes que têm recebido aqueles que encontram na agricultura não apenas uma fonte de emprego e renda, mas também um local de moradia e de vida, eles resistem.

São muitas as articulações e movimentos da sociedade civil gestando mudanças profundas nos sistemas alimentares. Dentre esses espaços de convergência aqui no Brasil estão a Articulação Nacional da Agroecologia com 23 redes regionais e estaduais, mas também organizações quilombola e indígenas, como a CONAQ e a APIB, que reivindicam o direito a proteger suas paisagens e modos de vida, além de movimentos de justiça climática e ambiental. Há ainda empreendedores sociais, que com suas equipes e organizações, vêm implementando inovações que geram mudanças sistêmicas, dentre elas: com mulheres agricultoras, como as das Cadernetas Ecológicas, criadas por Elisabeth Cardoso; os sistemas de modelagem, aceleração e financiamento de negócios comunitários rurais e florestais, empreendidos por Valmir Ortega da Conexsus; ou as formações e tecnologias sociais, desenvolvidas por Sebastião Alves, para o semiárido no SERTA.

A latência de uma nova era de sistemas alimentares - que operam dentro dos limites planetários - ficou visível em encontros sobre Transições Rurais Justas, que no último mês reuniram vários representantes desses movimentos. Discutiu-se bastante sobre como reconstruir a governança dos sistemas alimentares em alianças que envolvam o Estado. E, ao longo da próxima década, como um novo paradigma para os sistemas alimentares pode superar a agricultura industrial em várias escalas?

A transição para sistemas alimentares justos, diversos e inclusivos não é um problema exclusivo do meio rural, nem de um pequeno conjunto de organizações. Toda sociedade civil terá que assumir o desafio e se integrar a um movimento de logon prazo. O Painel Internacional de Especialistas em Sistemas Alimentares Sustentável (IPES-Food), um grupo independente e diverso de experts, desenhou cenários do que seria A Possível Era da Agroecologia e indica quatro processos que os movimentos pela alimentação terão que empreender uma realizar transformações profundas nos próximos 25 anos: (1) colaborar em múltiplas escalas; (2) expandir alianças e reestruturar as relações; (3) conectar seu compromisso de longo prazo a um amplo “scanner do horizonte”; e (4) preparar-se para as turbulências, porque as mudanças já estão em curso continuarão a nos desafiar.